汉字文化源远流长,古人智慧凝于笔端。在漫长的汉字字形演变过程中,字形不仅仅是表意的符号,更是古人生活智慧与艺术审美相结合的产物。 “汉字拾遗”系列将陆续推出一些有趣的字形案例,感受古人丰富的想象力和创造力。

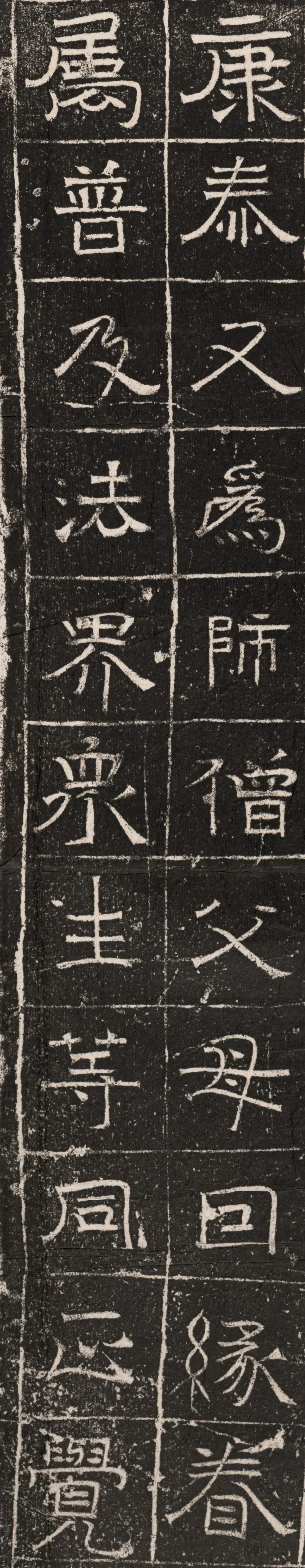

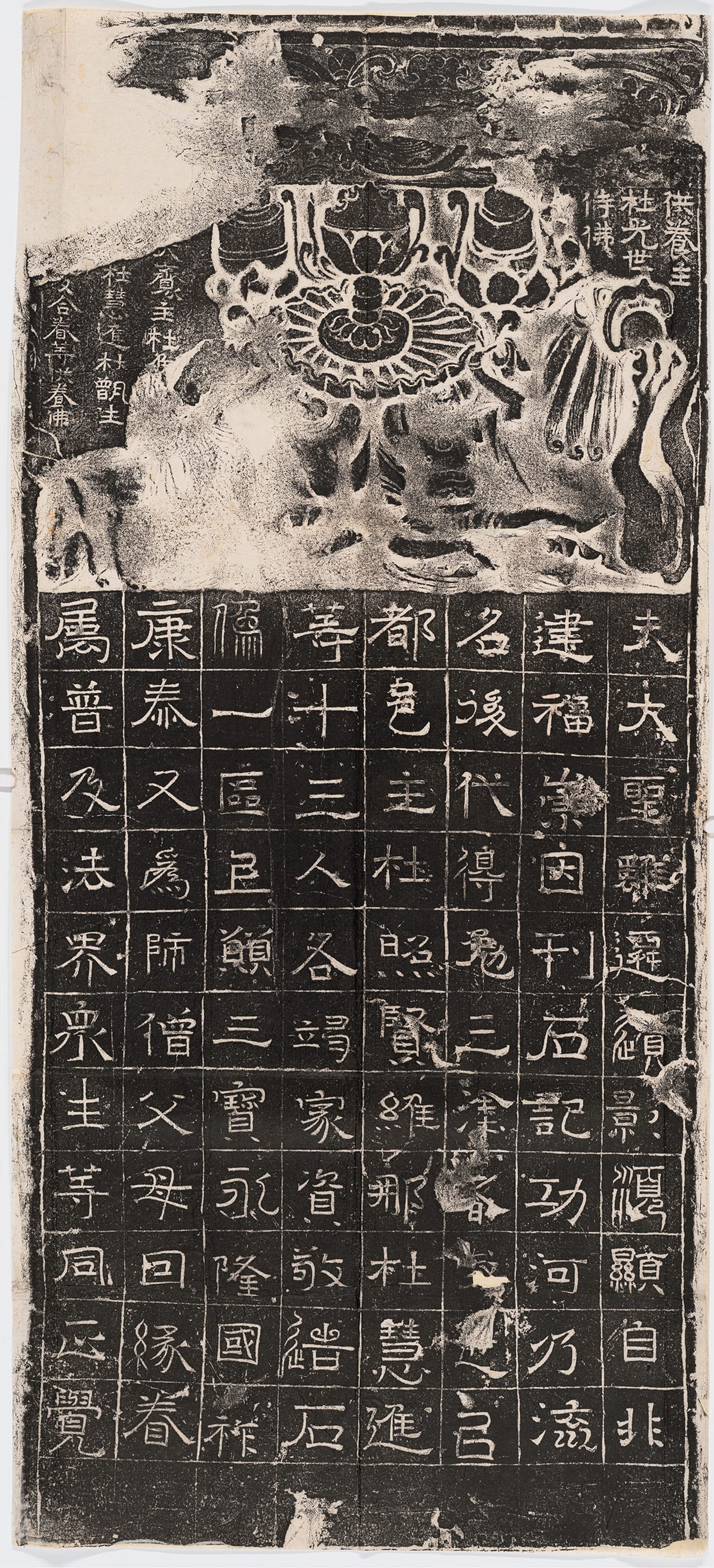

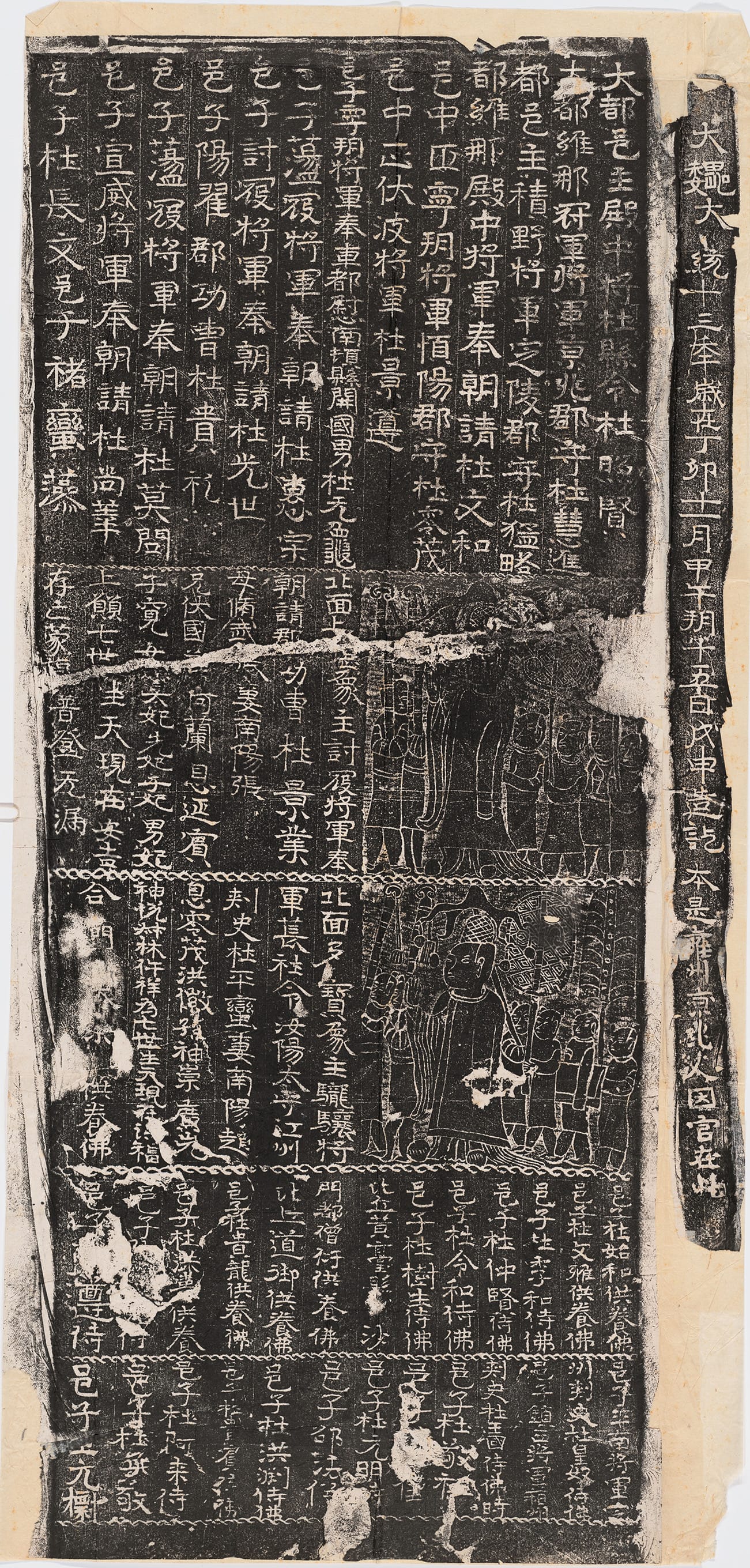

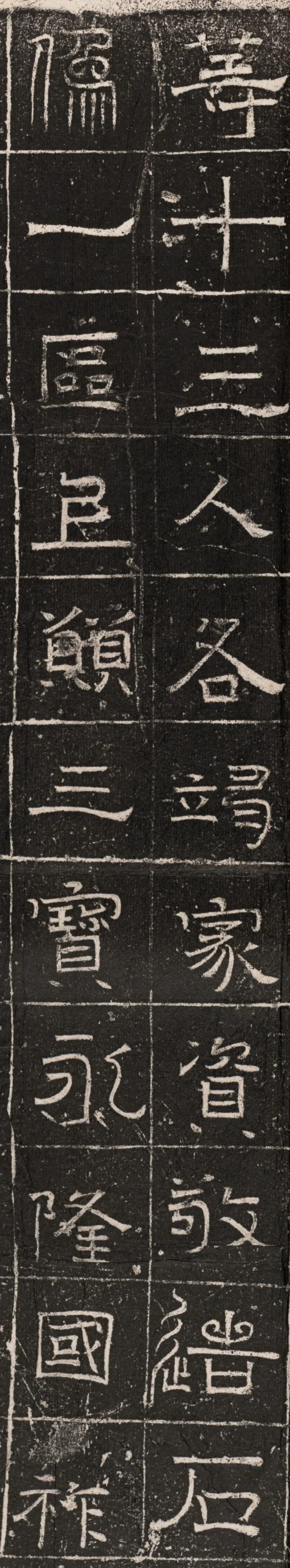

西魏《杜照贤等十三人造像记》记录了西魏大统13年(公元547年)杜照贤等十三人敬造石像的事迹。这个时期的碑刻书法多在隶楷之间,是南北朝字体演变时期的一种典型面貌。然而,在这个造像记中杂糅了篆、隶、真之外,还有似草又似行的字,颇有意趣。这些意趣,对于今天基本脱离了实用功能性,进入到独立艺术创作层面的书法艺术而言,无疑有着很高的借鉴价值。

西魏大統13年刻

民国拓本

原石四面刻, 碑阴、两侧题名, 此拓存阳、侧两面

《杜照贤等十三人造像记》发现于河南省禹州市梁北镇杜岗寺村的杜康寺,是该寺最早的记事功德碑,但原石已失。所幸国家图书馆藏有拓片,对杜岗寺的初建和命名有记载。文曰:“大魏大统十三年,岁在丁卯十一月甲午十五日戊申造迄,本是雍州京兆人因官在此。”可知公元547年,有京兆杜姓者,官寄兹土,其地以姓为名,在此建杜岗寺。“造像记”中还记述了一些修建该寺殿的细节,如把资造佛像的宗党姓名以及岁月、国号、姓氏均铭记于石书。宗党姓名中数人皆显匕于当世,共同祈愿“三宝永隆,国祚康泰”,以令后世君子善士仰观而发作善之嘉意,特寺以杜姓名,即今之杜岗寺。又因纪念杜姓始祖杜康,再名“杜康寺”是也。

《杜照贤等十三人造像记》书法宽博俊逸,保存了许多楷书进入到成熟时期后消失的写法和意趣。拓片中有线描刻画出行人物五组,造型静穆高古线条如春蚕吐丝,堪称西魏人物画像精品,开启唐吴道子“吴带当风”先河。此件碑刻在中国书画史上有重要地位和价值,清代、民国文坛巨擘于右任、鲁迅、张祖翼、马衡等均对此碑有考藏记述。

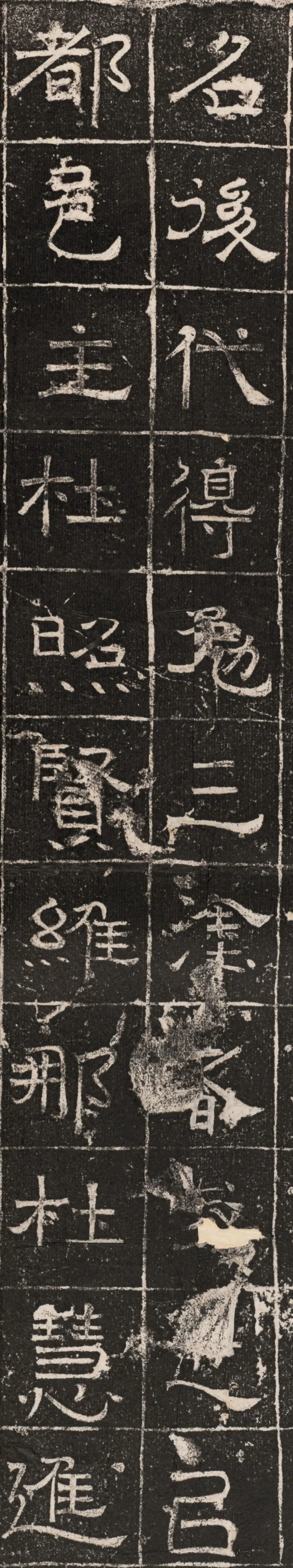

《杜照贤十三人造像记》释文:

夫大圣虽迁,迹影頫显,自非建福崇因刻石记功河乃留名后代得免三垫者几世。以都邑主杜照贤维那杜慧进等十三人,各竭家资敬造石像一区,上愿三宝永隆国祚康泰,又为师僧父母,因缘眷属,普及法界众生等同正觉。