在《汉字演变之路》一文中详细分析了汉字字形和书写风格的演变过程,本文汇集了一些典型书风的高清资料。

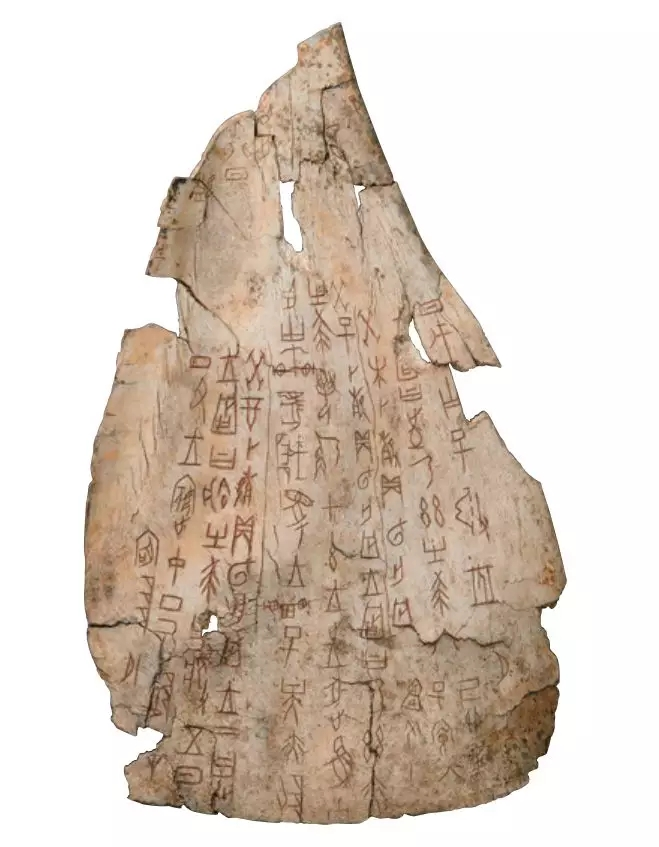

1 甲骨文

可用资源:

- 殷契文渊 https://chim.jgwlbq.org.cn/?id=1775529894535036930

- 甲骨文大事年表 https://oracular.azurewebsites.net/vis/timeline

- 甲骨文总字表 https://www.jgwlbq.org.cn/oracle-font

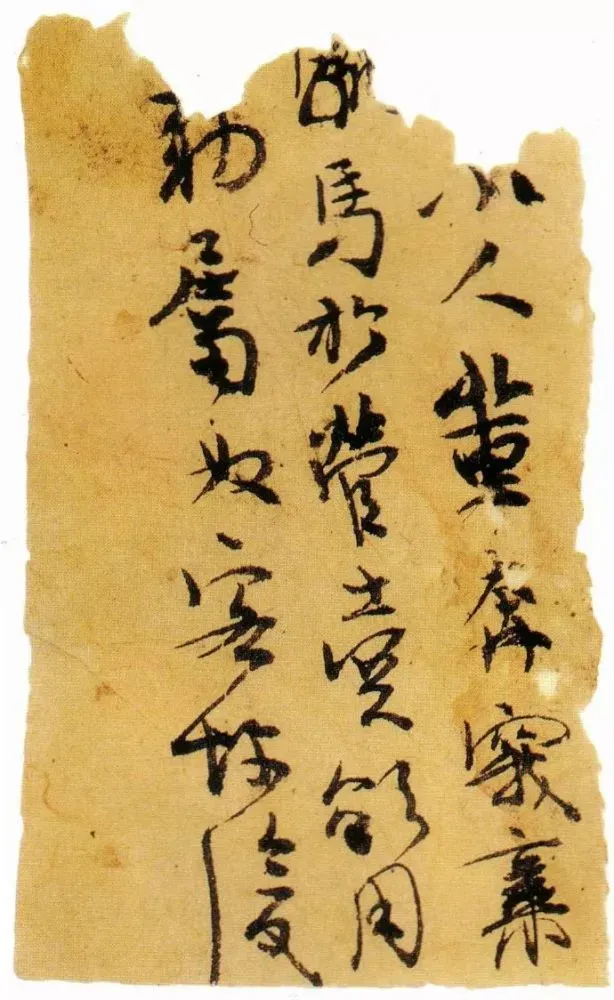

龟腹甲,长29.2厘米,宽17.5厘米,甲面呈灰褐色,质地好。卜甲反面施钻凿灼,正面兆纹经过刻划。甲桥较窄。字中填墨。

2 金文

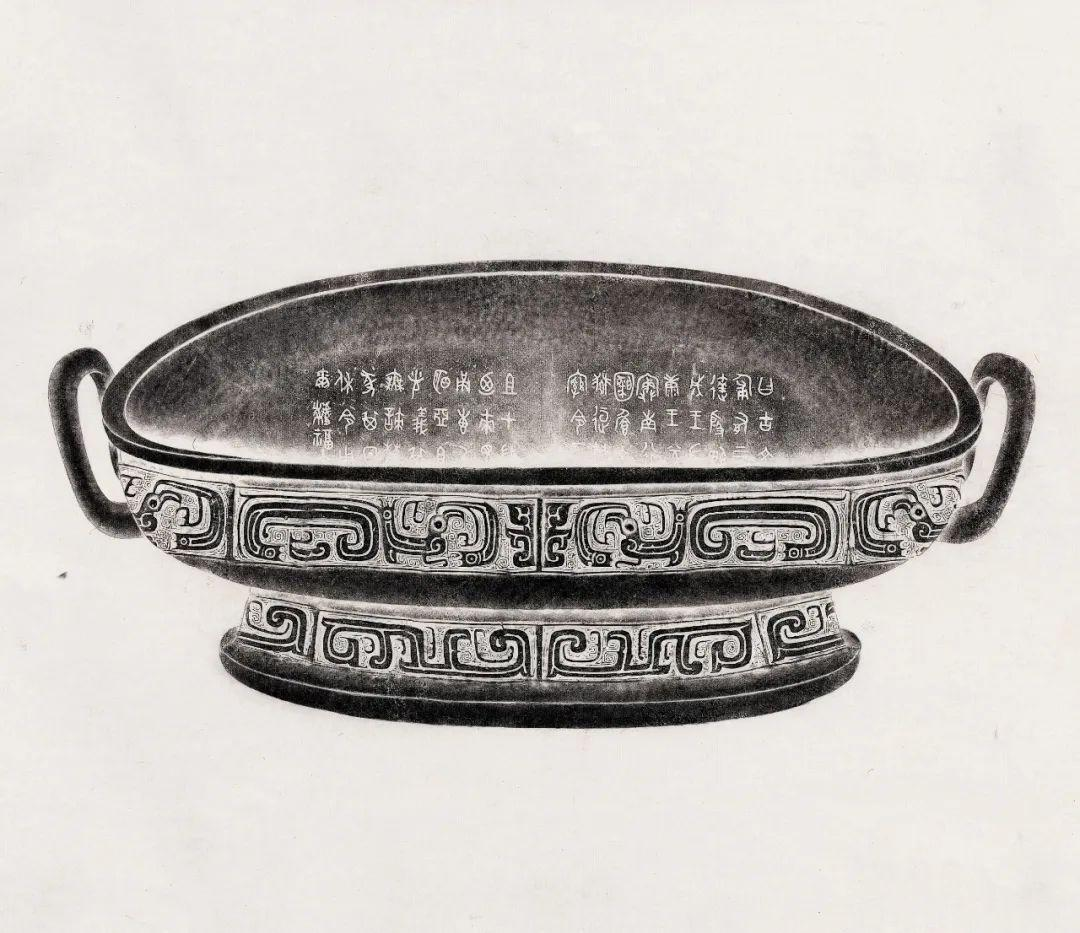

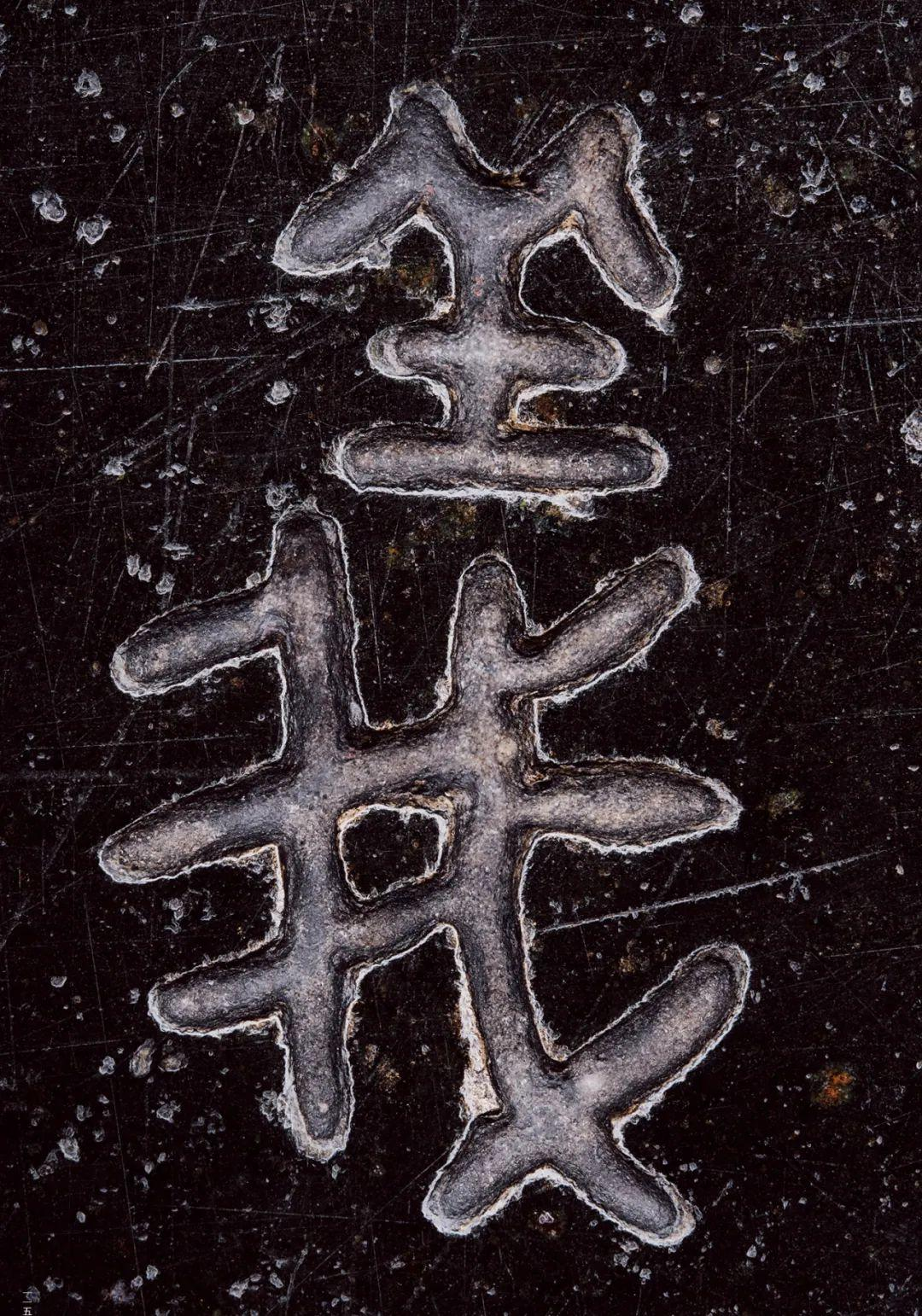

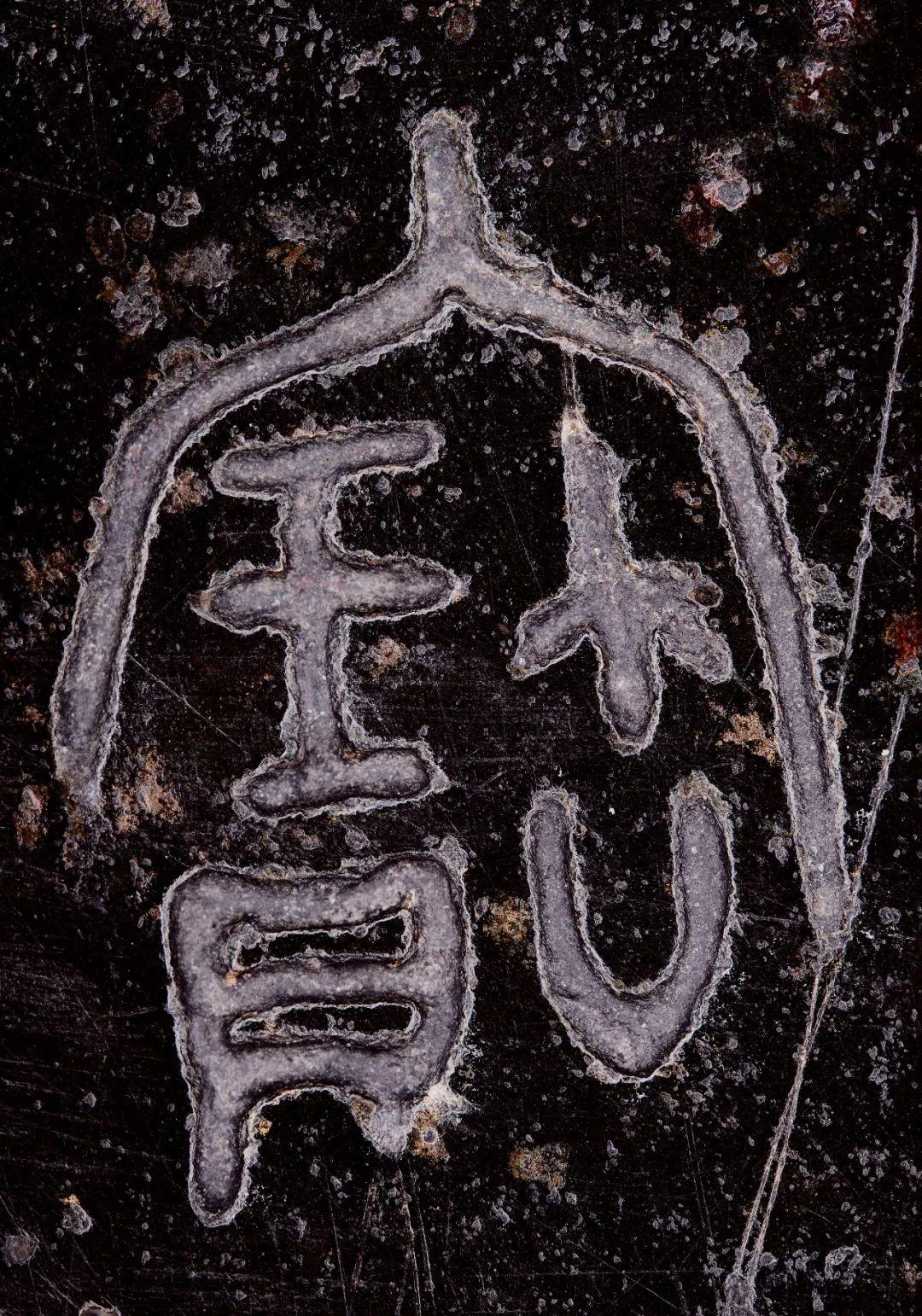

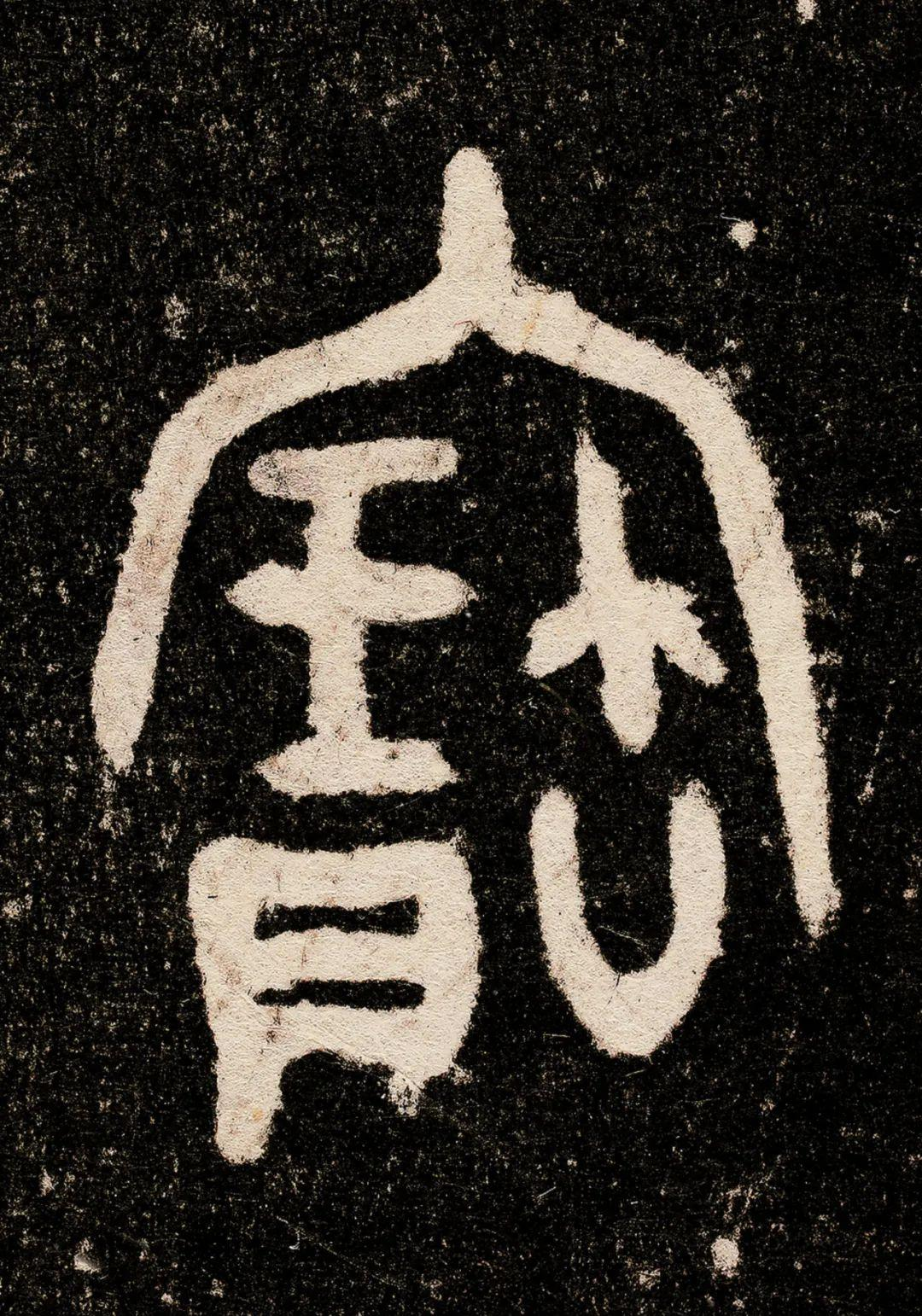

史墙盘铭文结构谨严、点画圆润、章法疏密有度,在字形、点画及章法各方面都因其字数多、铸造精而极具特色,非其他短篇铭文可以比拟。通篇体现出雍容、典雅、高贵的气息,自1976年出土以来,史墙盘284字铭文便成为金文学习、创作、研究的经典范本!

- 宅兹中国:宝鸡出土青铜器与金文精华

https://www.chnmuseum.cn/portals/0/web/vr/2020zzzg/

3 简牍书法

在造纸术发明之前,世界各文明古国就已经有了几千年的文字传承和文明发展。在这一过程中,埃及人用纸草,印度人用贝叶,两河流域用泥版,而中国人则用竹木简牍。

1975年湖北省云梦睡虎地11号墓出土的秦简《秦律十八种》,共计201枚竹简,记录了《田律》、《厩菀律》、《仓律》、《金布律》、《司空律》、《置吏律》等十八种秦律的内容。

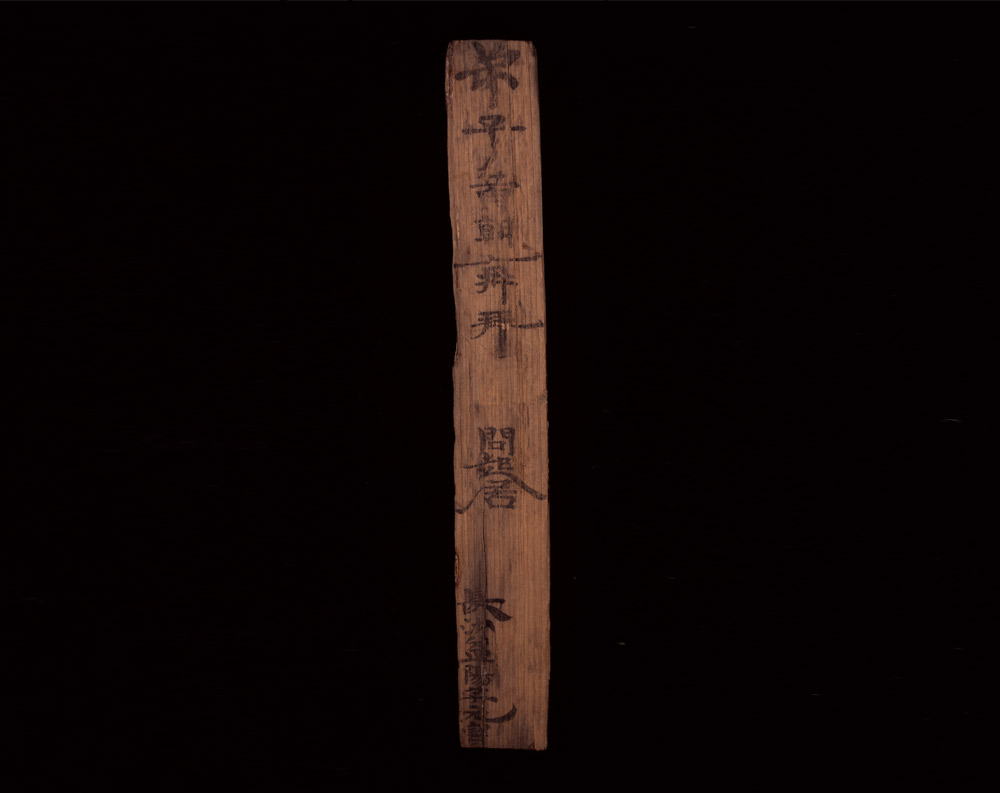

1996年长沙走马楼22号古井出土。木质,属孙吴时期名刺类文书。“名刺”是一种类似于现代名片的文书简,兴于汉末,流行于六朝,以魏晋最盛行;最初用于官场,官员详细写上自己姓名、爵位、籍贯等内容,在重大场合互相投递,以便结交、问候之用,后来民间士人之间亦逐渐流行。该简内容为:“弟子黄朝再拜 问起居 长沙益阳 字元宝”。其意即:学生(谦称)黄朝恭敬地拜见您,向您问安,我是长沙益阳人,字号元宝。该简行文属隶书体,然字里行间又有艺术加工成分,与正规隶书稍有区别。纵观全简,行文结构翻飞对称,结字平正规矩、波挑分明,融实用价值与艺术欣赏于一体,充分体现了三国时期孙吴“士”层社会人们的书法与审美水平。

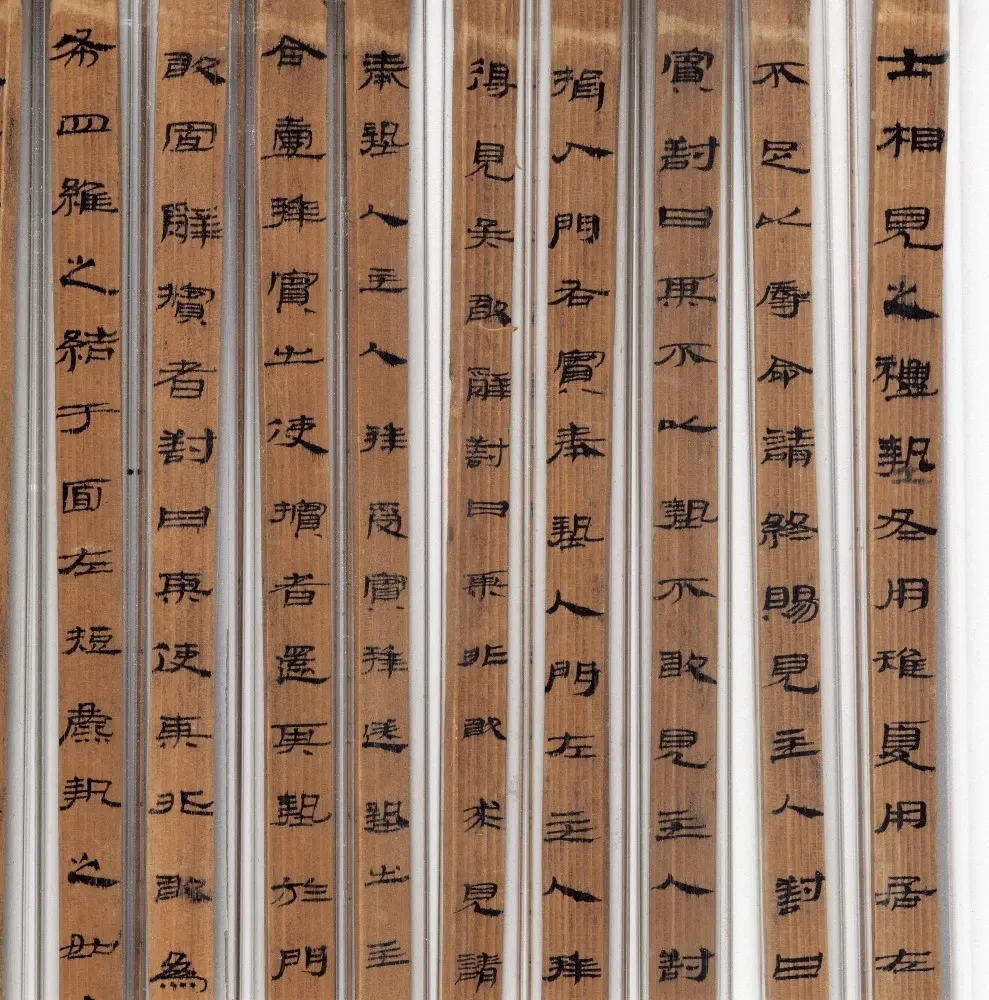

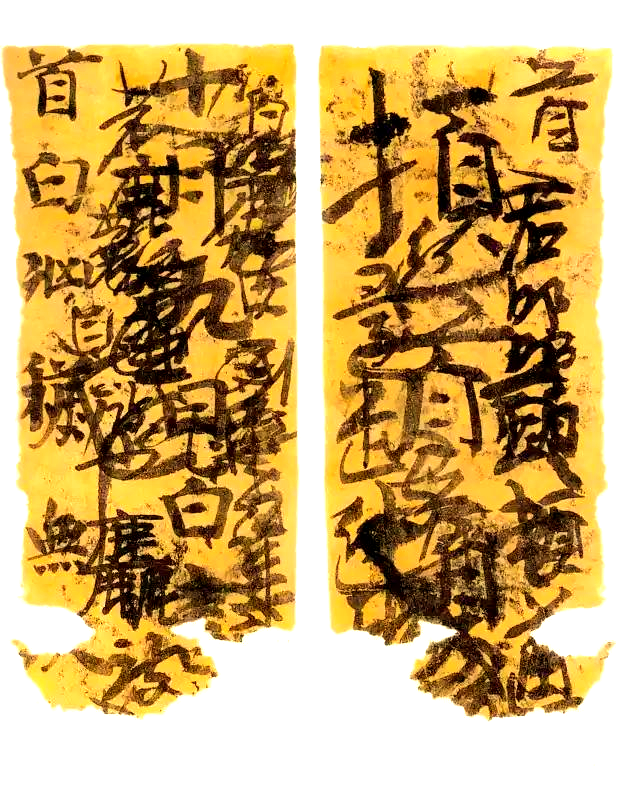

《仪礼》简出土于甘肃武威磨咀子6号汉墓,简长51—56厘米,宽0.5—0.8厘米。木简顺置于男棺盖前端,分木质和竹质两种。共496枚。为甲、乙、丙三种版本《仪礼》。简正面打磨光滑。甲、乙本四道编纶。丙本五道。每简正面书字一行,甲本每简容60字左右,乙本每简百余字,丙本为竹简,每简20—60字不等。据考证,这批出土的《仪礼》简是未糅合今、古文以前的、西汉晚期立于学官的今文经本,由此简本可窥知西汉后仓氏《礼》的规模和风貌。这是迄今我们所见到的时代最早的手写本经籍,不仅在经籍版本校勘、古文字形体研究与简册制度考察等方面有极高的价值,还能帮助我们了解、验证经学史上许多值得重视的问题。

中国素有“礼仪之邦”之称,正所谓“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“礼”,作为最具中华特色的文化符号,从中华民族的历史掀开第一页时,就伴随着人的活动。古代所谓礼仪,囊括的范围非常广泛,大到国家政治体制、朝廷法典,小到个人婚丧嫁娶、言谈举止,无不与“礼”有关。

以《士相见》之礼为例了解《仪礼》的内容。这部分礼仪十分详尽地阐明古人见面时是如何行礼的:下级拜见上级时要行拜见礼;官员之间行揖拜礼;公、侯、驸马相见行两拜礼。下级居西先行拜礼,上级居东答拜。平民相见,依长幼行礼,幼者施礼。外别时行四拜礼,近别时行揖礼……仅仅一个见面礼,竟有如此等差的区别。上下级之间连站向都有规定,从外地归来行的礼与出门而回的礼都有所不同。

4 早期纸本墨迹

随着两汉时期造纸术的逐渐成熟,轻便的纸张取代了笨重的简牍和昂贵的缣帛,极大降低了书写门槛,提升了信息传递的效率。同时,书写载体的技术革新也推动了笔墨技术的革新。

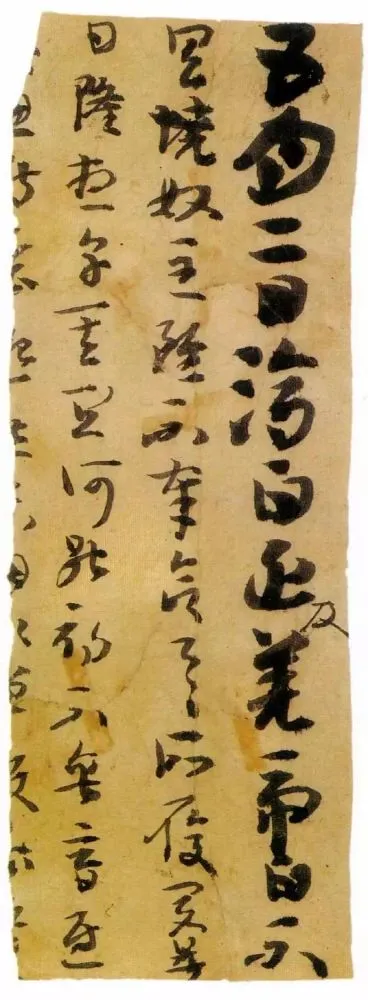

楼兰出土的文书残纸,纪年最早为三国曹魏嘉平四年(252),最晚则为西晋永嘉四年(310),包括书信、公文、簿籍、杂记等。书体除介乎隶楷之间的楷书外,还有行书和草书。这些残纸是研究魏晋南北朝时期书法用笔的宝贵资料,为书体的演化提供了实证。

赵壹在《非草书》中形象地描写了东汉中后期,在敦煌(草圣张芝的故乡)、酒泉一带出现的职业化草书训练的现象,士人痴迷草书堪比现代的“艺术追星”。楼兰残纸的出土印证了敦煌草书热潮实为实用需求(边塞军情速记)与艺术自觉(张芝革新)共振的结果:纸张的轻便平滑特性解放了书写束缚,使戍卒、文吏能挥洒连绵的草势,而烽燧军务的紧迫性又催生了快速书写的实际需求。

这些残纸中的连绵不断、一笔到底的写法,以及行草意的融入,都体现了行书的高超技艺。

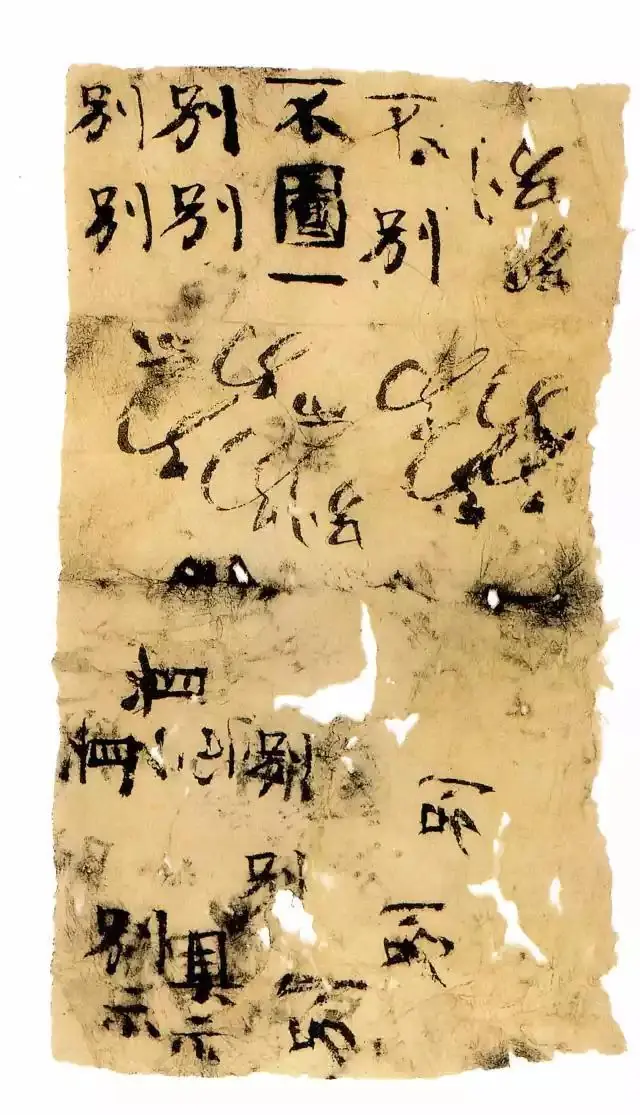

古人是如何练字的?楼兰残纸中的练字纸不少,将这些练字纸做简要的书体统计,集中于草、行、楷和隶书。其中,章草极少,今草、行、楷三体比例大体持平。练字纸说明当时人们练书习字之风非常盛行,而且大家主要在苦练新体的草、行、楷,亦可佐证新体的流行程度。这些练字纸的时间大多为十六国时期,且时间间隔不大,可见字体的“新旧”之别实属个人书写技巧与书写习惯。

我们可以观察到每一个“别”字都呈现出不同的粗细和浓淡,别有一番风味。这种“一字多练”的方法,不仅在练习过程中能够加深对字形的理解,还能培养书法技艺。

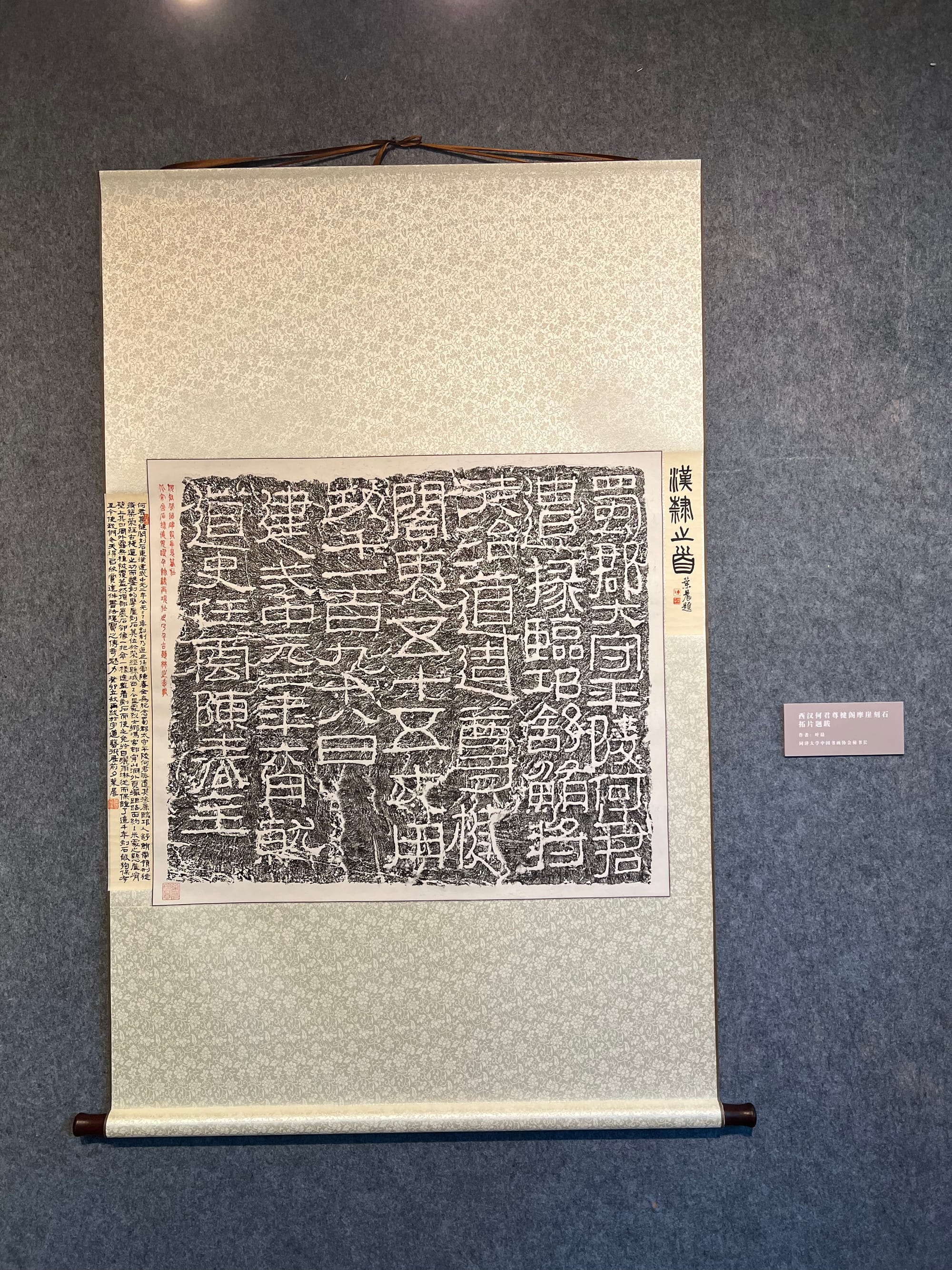

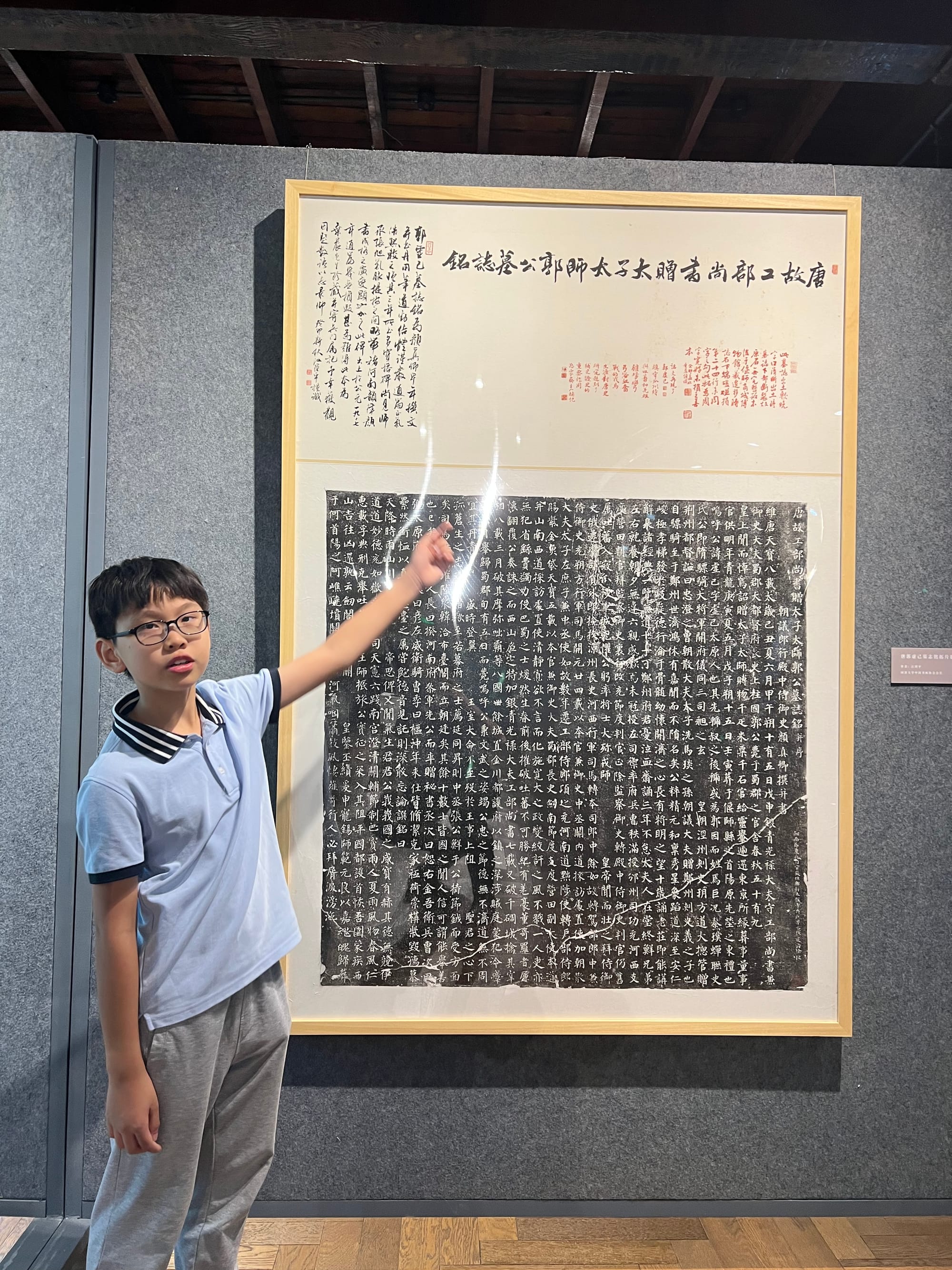

5 碑铭中的书风

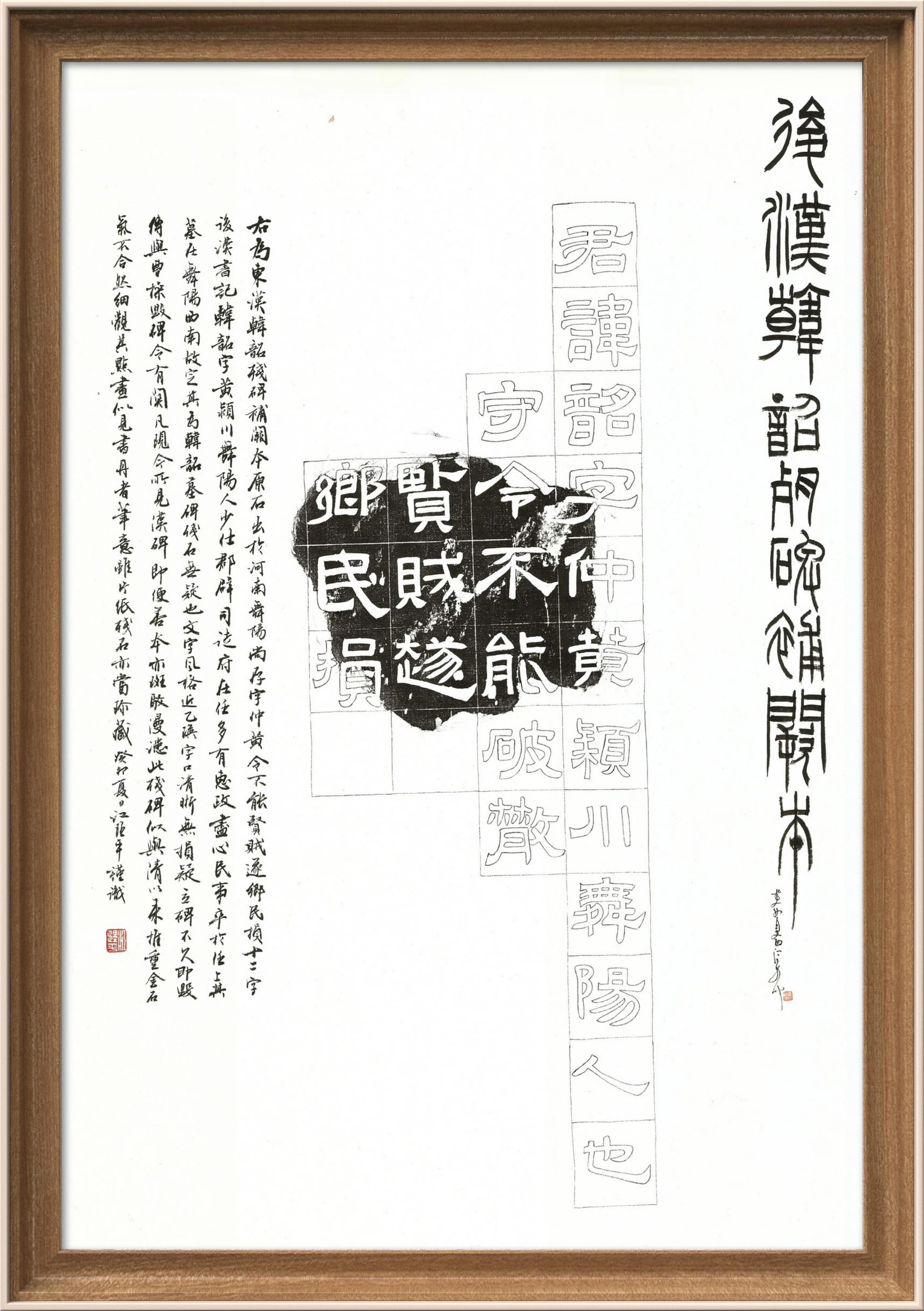

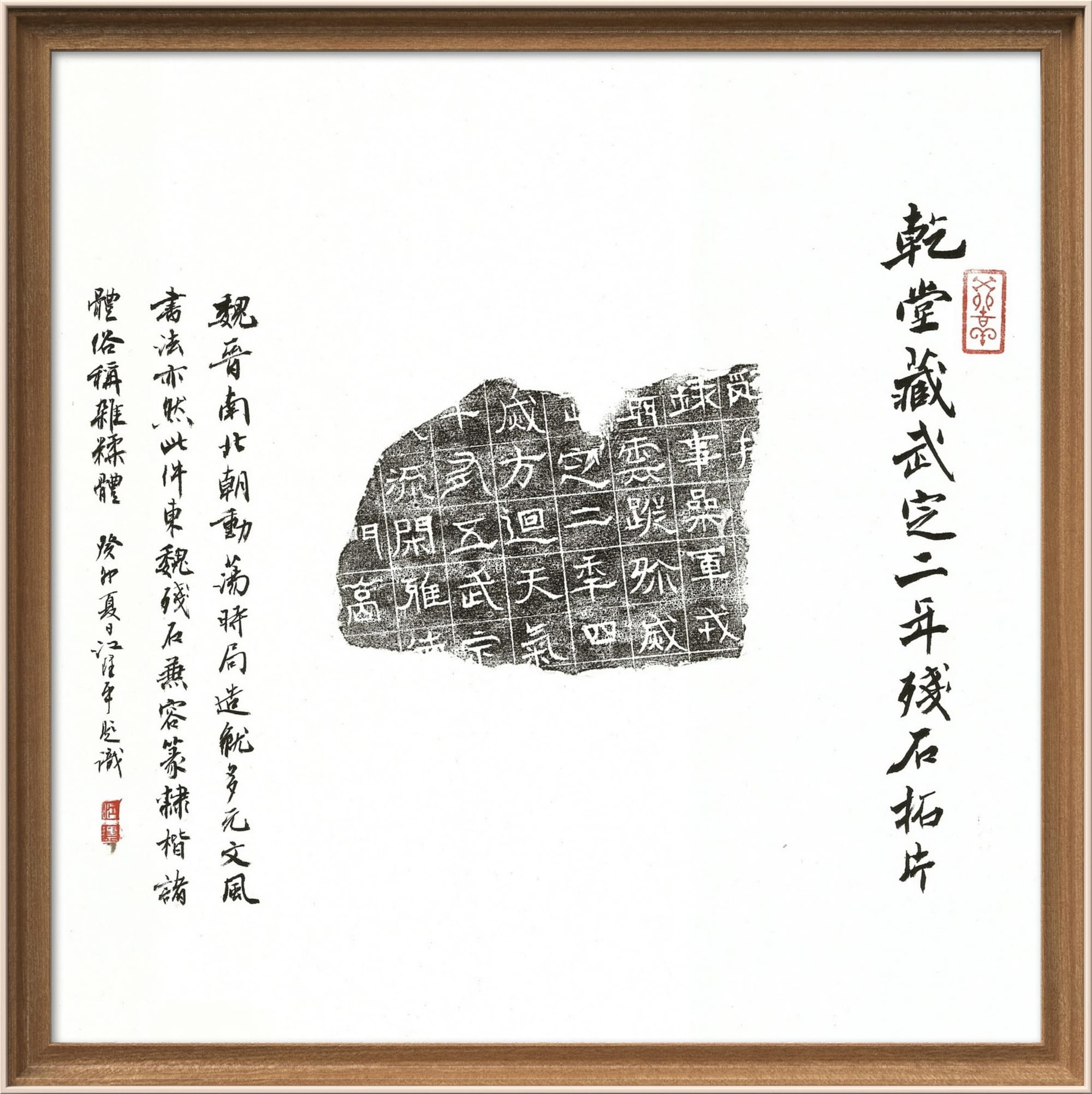

以上为“字道”展中的拓片题跋作品。

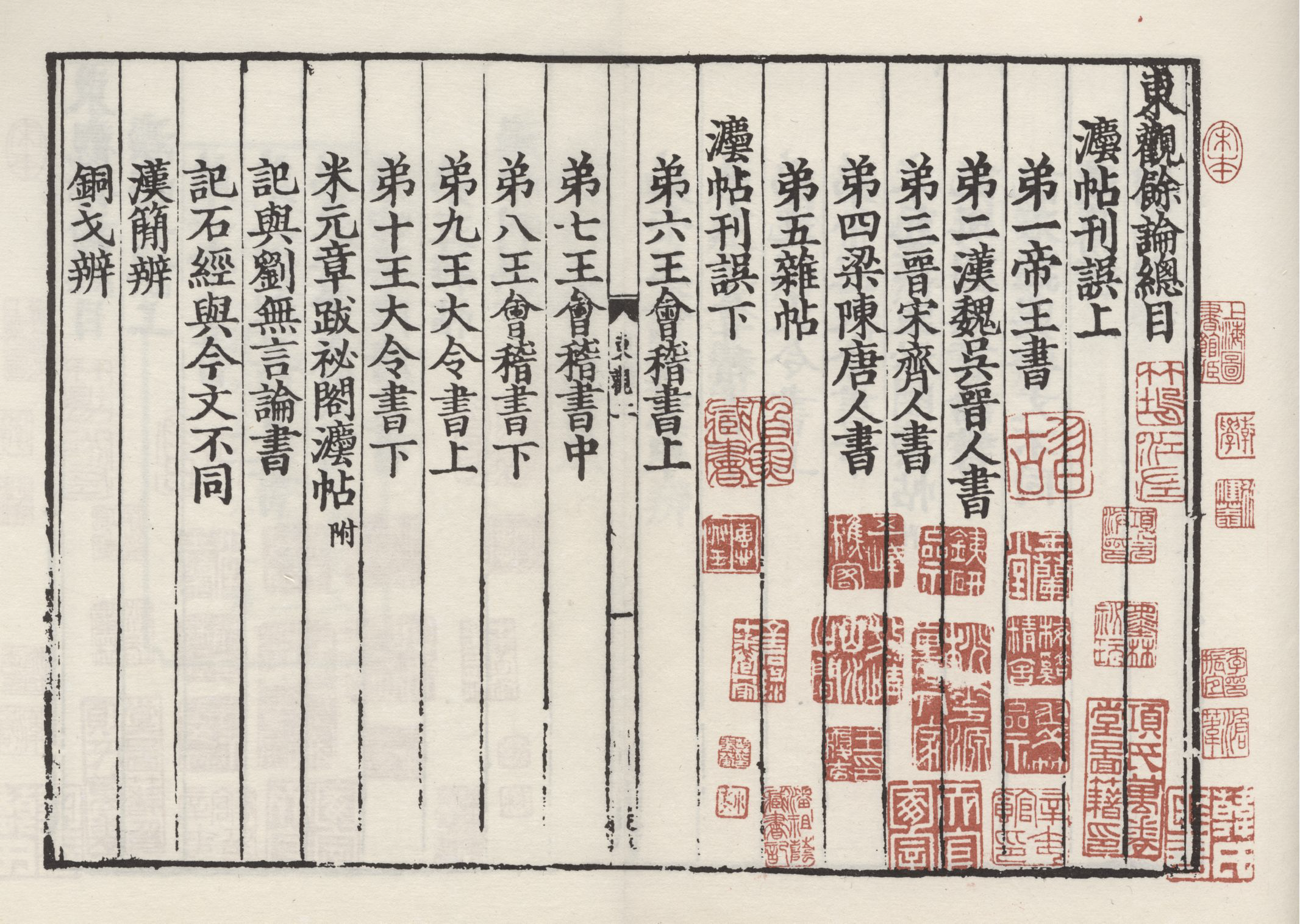

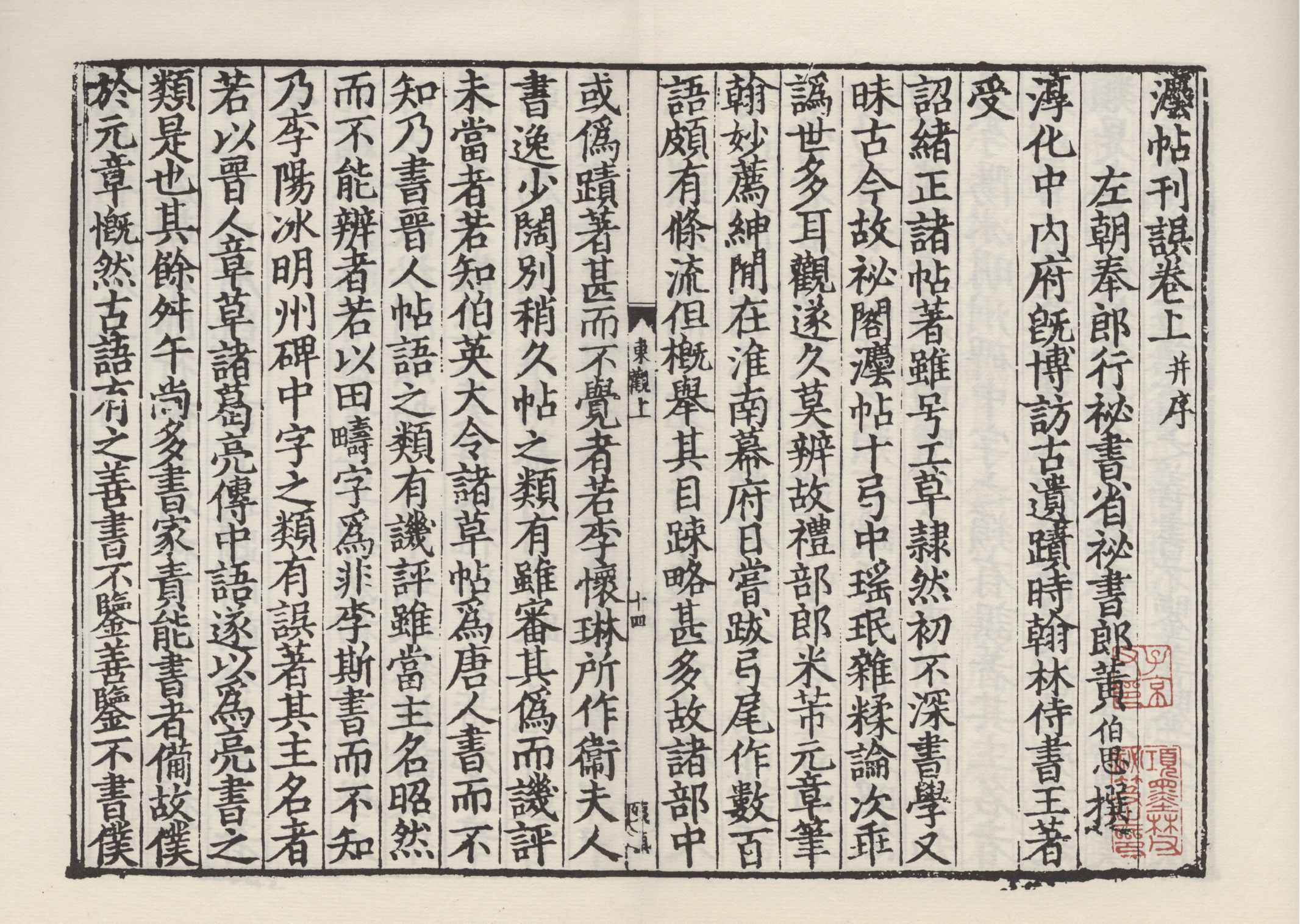

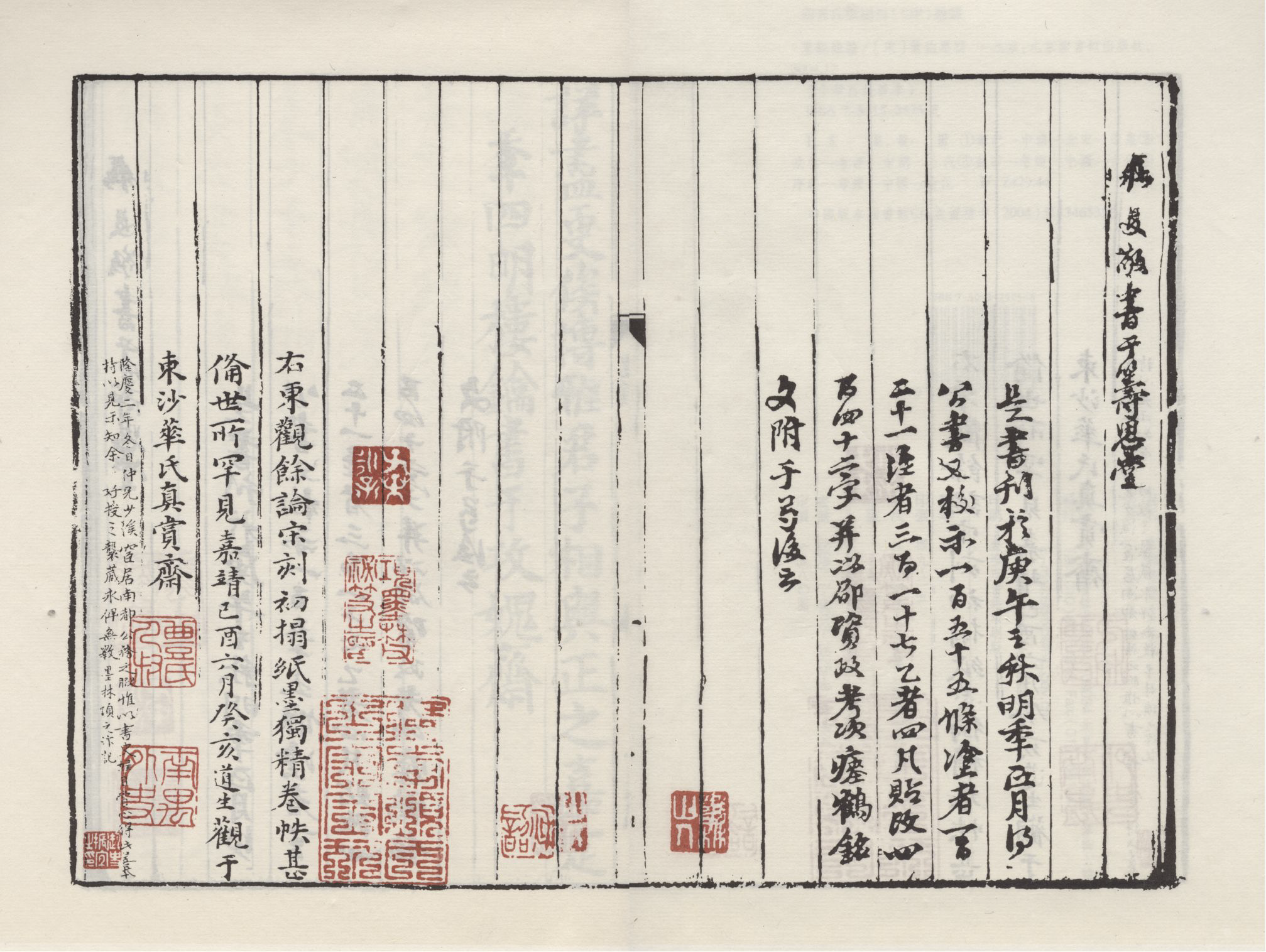

6 雕版古籍

雕版印刷术是中华民族对世界文明的重要贡献之一,至迟在晚唐时期已经成熟。到宋代,雕版印刷已经成为最主要的典籍制作方式,印本也极大地促进了知识和思想的传播。宋椠善本字体妍劲,字形脱胎于唐楷,并且不同地区的刻本字体又各有特点,比如浙江刊本多是欧体风格,福建刊本多是柳体风格,四川刊本多是颜体风格。宋版刊刻虽多,但流传至今,存世数量稀少,可谓件件珍稀、字字珍贵。

以下内容来自于《中华再造善本》。