引言:墨色,不止于黑

如果说色彩是视觉的盛宴,书法便是墨色与留白的史诗。一笏墨,一支笔,看似单调,却在千年的书写中晕染出万千气象。墨色,是书法家的呼吸,是情感的脉搏,更是东方美学的哲学缩影。本文以“墨色”为线索,一起走进苏轼的温润、颜真卿的悲怆、董其昌的空灵与王铎的狂放,在浓淡干湿间,聆听墨与纸的千年对话。

一、润如玉:墨色的生命底色

关键词:莹润、温厚

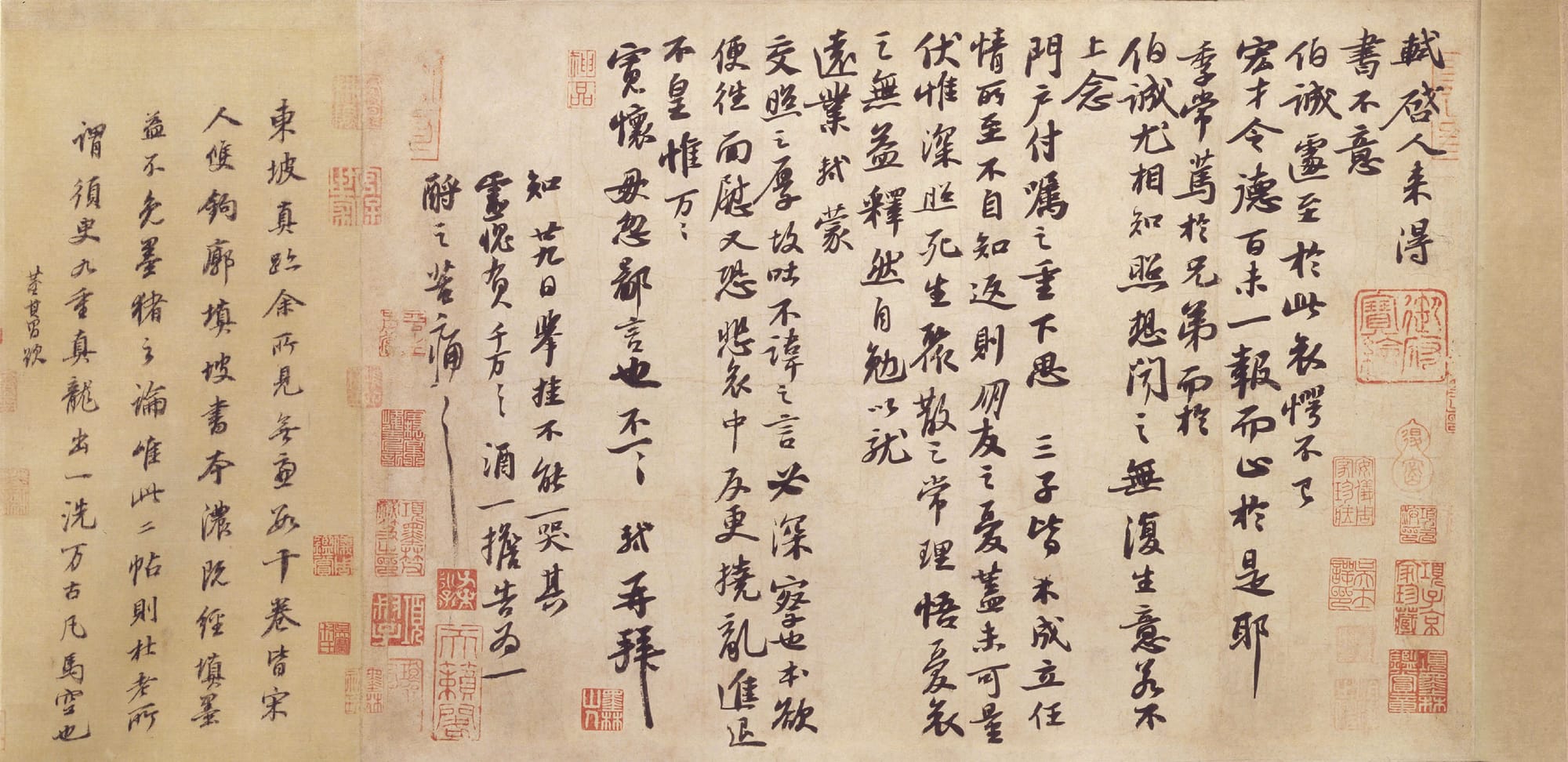

中国书法的底色,是那一抹如玉的润泽。苏轼在《仇池笔记·论墨》中提到:“世人论墨,多贵其黑,而不取其光。光而不黑,固为弃物。若黑而不光,索然无神采,亦复无用。要使其光清而不浮,湛湛如小儿目睛,乃为佳也。”,即是对这种墨法的追求,凝重沉实,神采外耀。他的作品《人来得书帖》正是典范——通篇墨色乌亮如新,笔锋流转间浓淡交织,仿佛墨汁仍在宣纸上缓缓流淌。

二、渴如藤:墨色的情感迸发

关键词:悲怆、力量

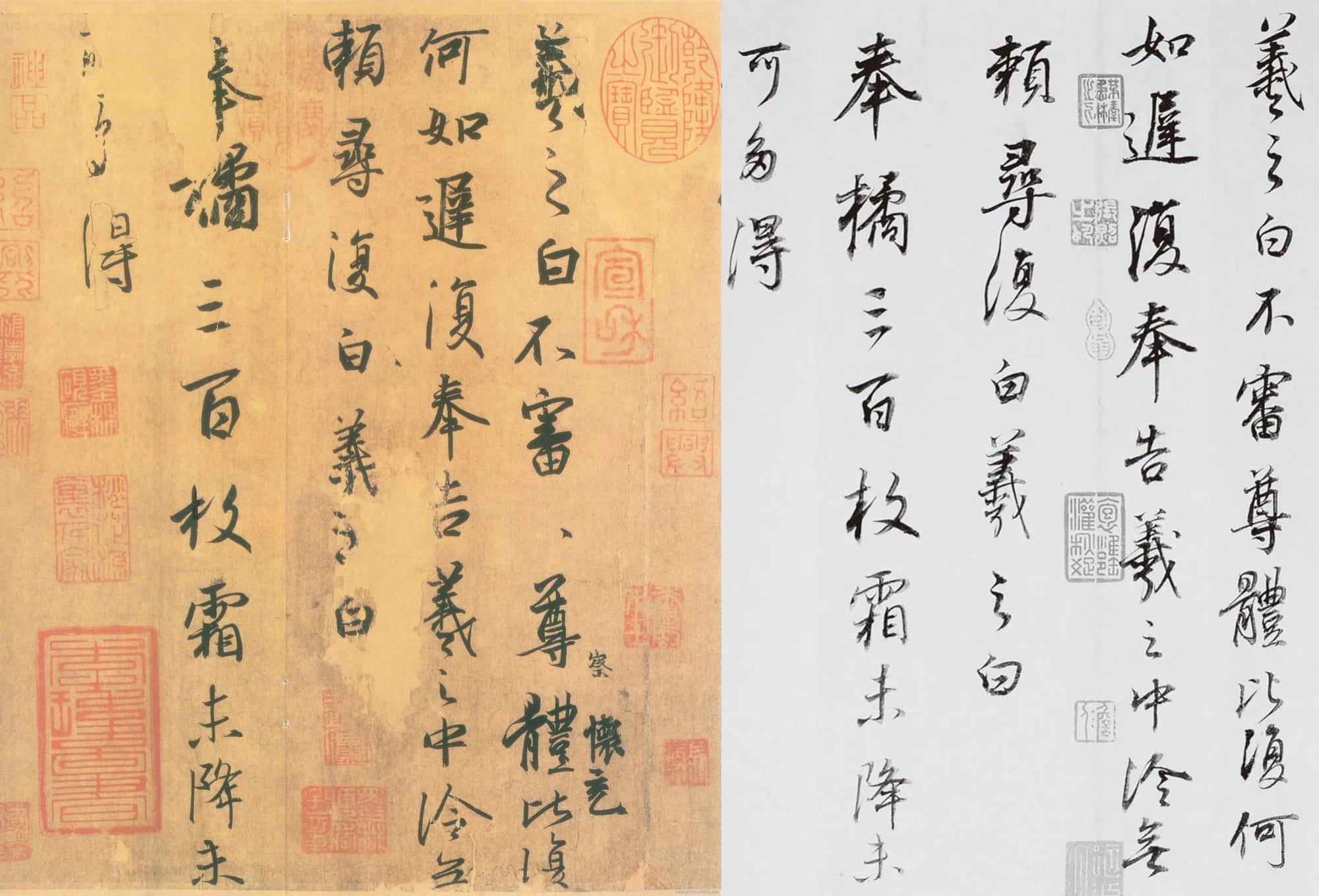

当墨色褪去润泽,干涸的笔触便成了呐喊。颜真卿的《祭侄文稿》,被誉为“天下第二行书”,通篇渴笔纵横,如老藤虬结,金石铿锵。安史之乱中,颜氏一门忠烈惨遭屠戮,颜真卿提笔泣血,墨枯笔涩,却字字迸发着不屈的生机。这“渴”非枯槁,而是以笔为刃,将家国之痛刻入纸背。墨色在此超越了技法,成为情感最直接的载体——干裂秋风,润含春雨,阴阳相生,方显生命之力。

三、淡如烟:墨色的空灵之境

关键词:雅逸、禅意

古人常说“淡墨伤神”,因为控制不好会使线条出现散、弱、薄的现象。而董其昌则以笔破局。他独辟蹊径,以淡墨入书,行笔如云烟过纸,却筋骨暗藏。对比王羲之的《何如帖》《奉橘帖》与董其昌临作,前者如金石铿锵,后者则似江南细雨,淡而不散,清雅脱俗。

在赵孟頫的代表作《鹊华秋色图》上,董其昌从48岁到76岁,先后题跋了5次。从中可见笔尖往来灵动,字迹空灵如远山含黛,将禅意化入笔墨。从题跋中我们不仅能欣赏到董其昌的书法,还体会到他对书画品鉴的理论研究,这种“淡”是道家的“无”,是“绚烂至极归于平淡”的哲学,让书法从庙堂走入山林,开辟一片澄明之境。

四、涨如潮:墨色的狂想曲

关键词:极致、冲突、平衡

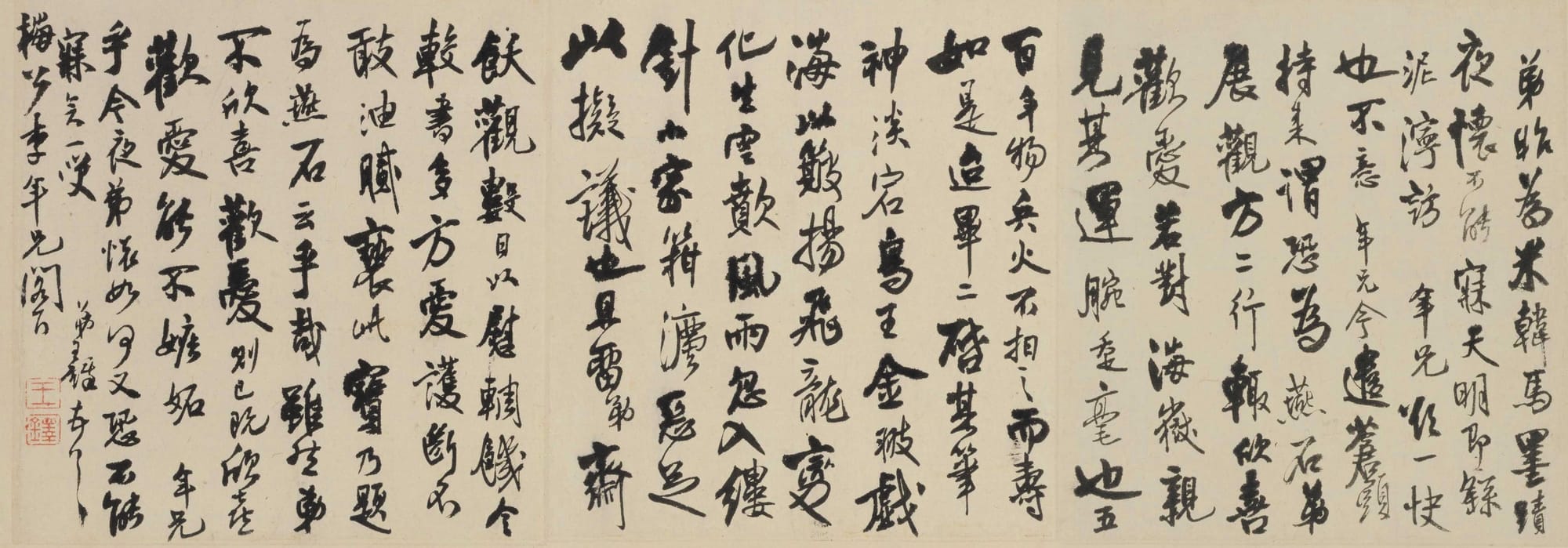

明末清初,王铎以“涨墨”颠覆传统。他饱蘸浓墨,任其晕染如潮,首字常被墨色吞噬,而后渐次枯淡,线面交融,富有朦胧的墨趣,形成强烈的视觉张力。在王铎跋《米芾行书卷》中,润与渴、浓与淡、轻与重激烈碰撞,将墨色的对比用到了极致,却最终归于“极神奇,正是极中庸”的和谐。这“涨墨”非失控,而是精心设计的阴阳交响——墨色淋漓处如暴雨倾盆,枯笔飞白时似疾风过隙,在极端对立中,抵达天人合一的至高境界。

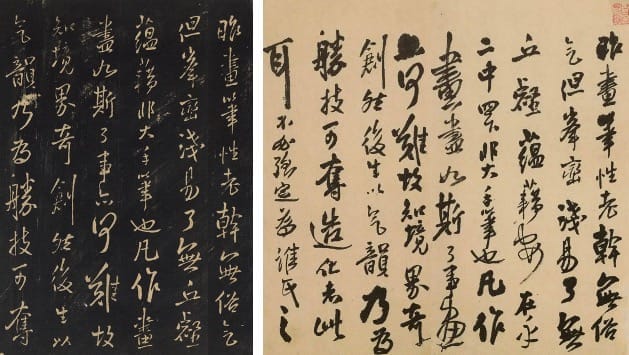

这样大胆的用墨,形成了王铎的独特风格,是很难在刻帖中表达的。如《昨画笔性札》中每一次蘸墨从涨墨到浓墨、再到淡墨所起到的类似于“移步换景”的效果,在刻帖中很难表现。涨墨的自然渗化所带来的模糊、残缺美感在刻帖中也不复存在,通篇涨墨与块面缺失所带来的割裂感也更加明显。

扩展阅读:“⭐AI如何将碑刻还原成墨迹?”

结语:墨色无言,万象生辉

从润到渴,从淡到涨,墨色赋予了笔画呼吸的空间,呈现出生命的活泼。墨色不仅是技艺的演进,更是中国人精神的图谱,它可以是苏轼的儒雅、颜真卿的刚烈、董其昌的禅意、王铎的狂放,却终归于“道法自然”的终极追求。

AI 墨色生成是一款基于深度学习的智能书法创作工具,采用 Stable Diffusion 和 ControlNet 技术,能够将您在米字格上的手写笔画转换为具有传统墨迹风格的书法作品。系统通过 LoRA(低秩适应)权重技术,支持四种独特的墨迹风格:干笔(dry)展现干涩笔触效果、湿笔(wet)呈现湿润墨迹效果、浓笔(strong)表现浓重笔触效果、淡笔(light)体现轻盈笔触效果。

您只需在米字格画布上自由绘制,系统会智能识别您的笔画结构,并应用选定的墨迹风格,生成具有传统书法韵味的数字艺术作品。

附录:墨的历史

中国墨的历史,就像一轴缓缓展开的画卷,从远古的质朴到盛世的精工,承载着中华文明的书写记忆。它的故事,要从数千年前的一抹黑色说起。

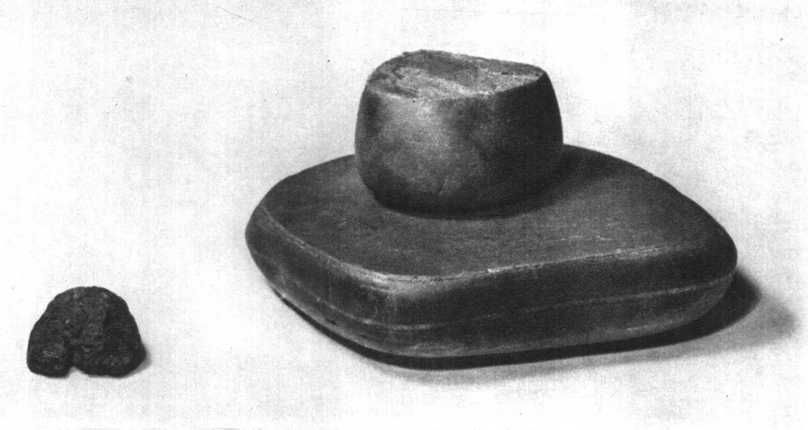

最早的墨痕,隐现于新石器时代的陶器纹饰与甲骨刻痕中。先民们用天然石墨或矿物颜料涂抹符号,商代的甲骨文中已见墨书与朱砂填涂的痕迹,那些深浅不一的黑色,诉说着最初的书写渴望。周宣王时期,传说邢夷以松烟混合糯米制成人工墨锭,虽工艺粗简,却为墨的独立形态埋下伏笔。湖北云梦睡虎地秦墓出土的墨块,更是实证了战国时期墨已从天然矿物转向人工制作。

秦汉之际,松烟墨的兴起让墨色愈发浓润。工匠取松木烧烟,拌入漆、胶揉成墨丸,需以研石在砚上反复研磨。东汉时,墨模的发明让墨锭形态规整,陕西隃麋地区因松林繁茂,人们烧松枝取烟质,所产“隃麋墨”为上等。三国时,魏国京兆人韦诞以制作“一点如漆”的“仲将墨”闻名。

最早记载固体墨生产工艺的是南北朝时期的贾思勰,他在《齐民要术》中对固体墨的制作工艺做了详细记载。随着唐代经济文化的发展、书法艺术的昌盛,极大地促进了制墨业的发展,名匠辈出,制墨中心从陕西地区扩大到山西、河北,其中以河北易州最有名。唐末的烽烟与迁徙,意外催生了徽墨的传奇。易州的制墨大师奚超因避战乱迁居歙州(后改名为徽州),发现黄山古松的烟质细腻如脂。其子奚廷圭以独创的“对胶法”制墨,墨锭“丰肌腻理,光泽如漆”,南唐后主李煜赐其国姓,徽墨之名自此冠绝天下。

宋代是我国墨业史上的又一个里程碑,名工张遇用桐油烧烟作为原料成功制造出油烟墨,一改千百年来采用松烟为原料的方式,大大丰富了墨的品种。此后,油烟墨也逐渐取代了松烟墨的主流地位。

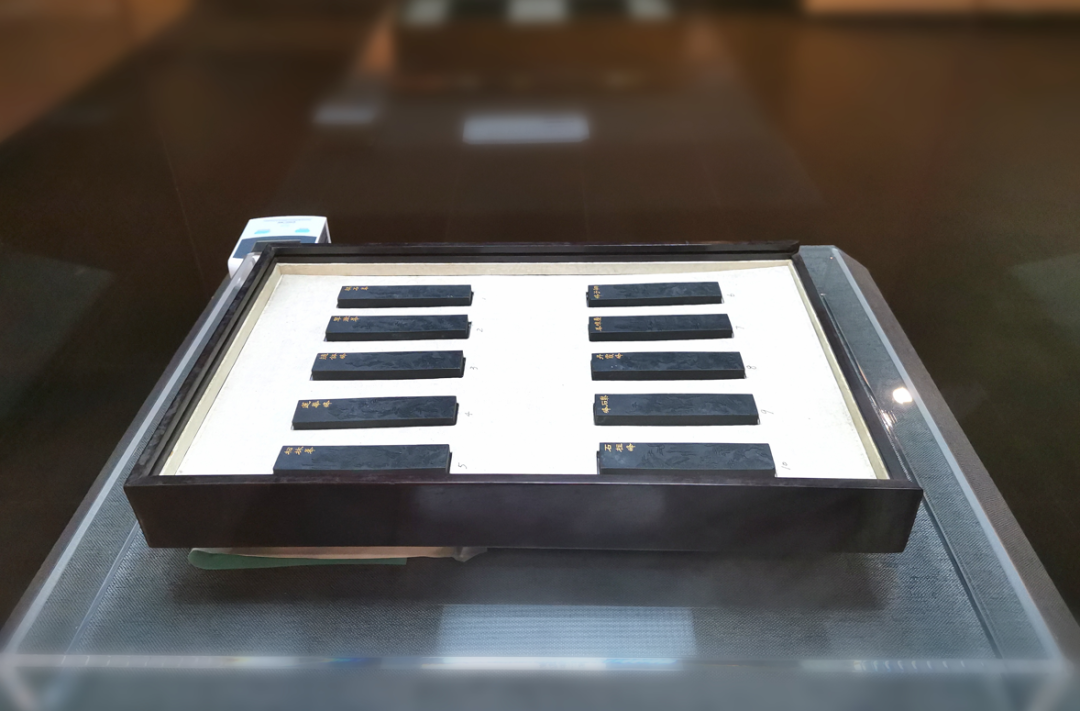

明清制墨业繁盛,墨坊林立,徽州作为制墨业中心也达到了鼎盛。清代“四大墨王”曹素功、汪近圣、汪节庵、胡开文,将集锦墨推向极致——墨锭上微雕山水人物,漆匣镶嵌螺钿,一方墨可藏天地乾坤。曹素功迁居上海后,更与海派画家吴昌硕、任伯年合作,墨面绘刻金石书画,让徽墨沾染了十里洋场的革新气息。

徽墨有“百年如石,一点如漆”的美誉。它以松烟、桐油烟、漆烟、胶为主要原料,加入麝香、冰片等名贵药材,经点烟、绢筛、制胶、和料、杵捣、压模、晾干、锉边、描金等工序精制而成,具有色泽黝润、馨香防蛀、千载存真的特点,使墨本身成为一种综合性的艺术珍品。

墨中亦暗藏东方美学的密码。松烟墨乌沉如夜,适合工笔细描;油烟墨以桐油炼烟,色泽黑润,流淌于写意山水间。古人以“墨分五彩”悟出焦、浓、重、淡、清的层次,水墨氤氲中,晕染出千山万水的神韵。即便今日工业墨汁便捷,但研墨时的惬意与墨香,仍是书斋里最难割舍的仪式感。

回望这墨色长河,墨的演进不仅是技术的革新,更是文人精神的物化。它曾记录过竹简上的律令、宣纸上的诗行,也曾在战火中流离、在盛世里璀璨。而今,那些沉睡在博物馆中的古墨,依然以沉默的黑色,讲述着一个民族对书写最深邃的眷恋。